作家の吉田篤弘さんに、「PARK AXIS」シリーズをイメージしたショートストーリーとイラストを寄稿していただきました。街と部屋と人、そして未来のお話です。

テキスト・イラスト:吉田篤弘

あたらしい街のあたらしい部屋に僕は引っ越してきた。本当は、あたらしい仕事も探していたのだけれど、そればかりは、なかなか見つからない。

順番が逆だったかもしれない──と部屋の白い壁を見て思う。まずは、転職先を見つけ、その仕事場に通いやすい街と部屋に引っ越すべきだった。でも、仕方がない。仕事も大事だけれど、僕はこの街とこの部屋がとても気に入ってしまったのだ。

明快な理由がある。最寄り駅とのあいだに、ささやかではあるけれど、昔ながらの小ぢんまりとした店が並ぶ商店街があった。文房具屋があり、肉屋と果物屋とパン屋があり、書店があって食堂もある。喫茶店、時計屋、和菓子屋といった、近頃、あまり見られなくなった店々も健在で、そのうえ、郵便局があって、銭湯まであった。

しかし、そうした中で僕が一等気に入ってしまったのは、〈りんご売り〉というめずらしい屋号の店で、それは、その名のとおり、りんごだけを売るとても小さな店だった。

通りに面したカウンターに真っ赤なりんごをいくつも並べ、産地や種類といったものは特に示されていない。しかしながら、そこに並んでいるのは、まぎれもない色艶のいい上等なりんごで、ひとたび、店先でそのりんごを手にしてしまったら、それがどこでつくられて何という名前であるかは、どうでもよくなってくる。それほど見事なりんごだった。

店先には、「ひとつ、百円」と書かれた値札が控え目に立ち、その様子もまた、じつに簡潔で申し分ない。

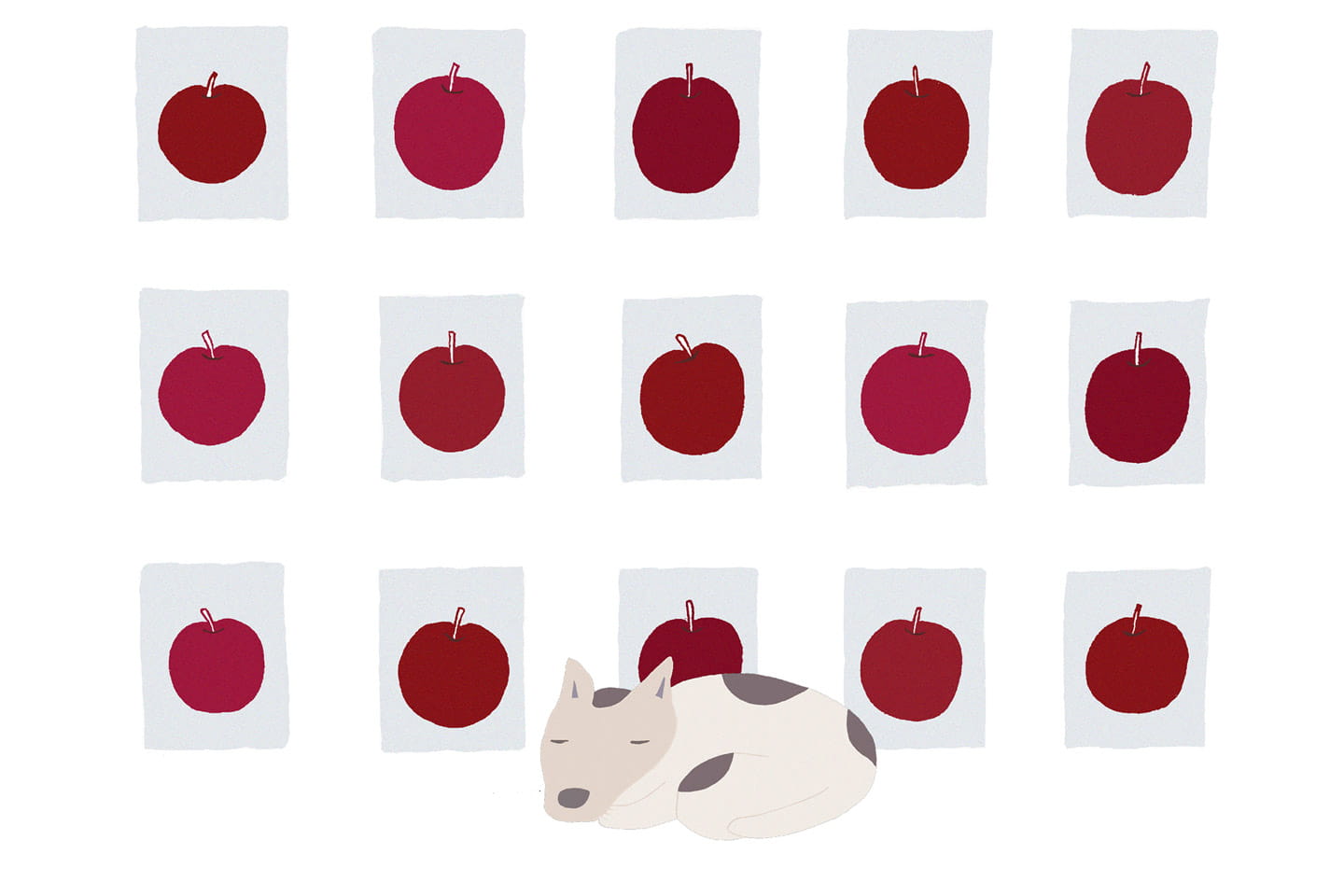

店主は森君という無口な青年だった。カウンターの中に置いたふたつの椅子のひとつに座り、もうひとつの椅子には、これもまた無口でおとなしいロビンという名の犬が体を丸めて眠っている。

ロビンは大抵いつも目を閉じて夢を見ているようなのだが、僕が、

「りんごをひとつ下さい」

と森君に声をかけると、ロビンが眠ったまま首をもたげて、森君の代わりに、なにかしら返事らしきものをする。さて、何を言っているのだろう、と耳をすましていると、森君が、

「スケッチブックを買うといいことがあります」

と犬の返事を通訳してくれた。

それで、帰りがけに文房具屋に寄り、子供の頃によく使っていた小ぶりなスケッチブックを買ってアパートに戻った。すると、ポストの中に面接試験を受けたところから、「採用」の通知が届いていて、ただし、仕事に就くのは一ヵ月後で、それまでのあいだ、ひとまず何もすることがなくなった。

台所のテーブルの上に置いたスケッチブックを手にし、さて、何を描いたらいいんだろう、と考える──。

そういえば、文房具屋の主人にロビンの話をしたら、

「ああ、ロビンは予言する犬なんですよ」

と嬉しそうに教えてくれた。商店街では、ちょっとした有名人ならぬ有名犬らしい。

次の日、また〈りんご売り〉でりんごをひとつ買うと、また眠っていたロビンが何ごとか口にし、ほとんど喋らない森君が、そのときだけ、

「筆を一本買うと、いい夢が見られるでしょう」

とロビンの通訳をしてくれた。それで、また文房具屋に寄り、言われたとおり、筆を買って部屋に戻った。部屋は引っ越してきたばかりなので雑然としていたが、少しずつ整え、りんごをおいしく食べて、眠りにつく頃にはロビンの予言はすっかり忘れてしまっていた。

ところが、その夜に見た夢は、まさに「いい夢」で、僕が何年か前に飼っていた白い猫が、人間の姿になってこの世に戻ってくるというものだった。僕は夢の中で少し泣いて、たくさん笑い、彼──オス猫なのだ──と暮らした時間を、彼とゆっくり話すことでようやく整理することができた。

目覚めると、夢のおかげなのか清々しい心持ちになっていて、僕は迷わず、また、りんごを買いに出て、森君に、

「ひとつ下さい」

と伝えた。

すかさず、ロビンが何ごとか口走る。

「赤い絵の具を買うと、明るい未来が見えるでしょう」

まるで、ロビン自身が話しているように、森君がそう言った。

もちろん僕はすぐに文房具屋に向かい、赤い絵の具を買って、部屋に戻った。

スケッチブック、筆、赤い絵の具、それに買ってきたばかりのりんごをテーブルの上に並べて腕を組む。

いや、腕など組まなくても、ロビンが僕に何を伝えようとしているのか、すぐに分かった。

皮をむいて食べてしまう前に、僕はまず筆を手にし、そのりんごを赤い絵の具でスケッチブックに描いた。白い画面の真ん中に、ありのままそのとおりに描き、描き上がると、スケッチブックから破りとって、部屋の白い壁に飾ってみた。

何もなかった質素な部屋に、りんごがひとつ、小さなあかりが灯るように壁にあった。

僕は壁のりんごを眺めながらテーブルの上にあったりんごの皮をむき、食べながら、子供のように驚いていた。

絵を描くと、りんごはふたつになる。

ひとつは僕の腹を満たし、ひとつは絵の中にいつまでも残りつづける。

人はどうして絵を描くのか、その理由をロビンが教えてくれたのだと思う。

それから、毎日、僕はりんごをひとつ買ってロビンの予言を聞き、毎日、りんごの絵を描いて壁に飾った。

あたらしい仕事を始めるまでの一ヵ月、真っ白だった壁にいくつものりんごが実り、そのひとつひとつに、ロビンから聞いた明るい未来が宿っていた。